「鹿児島 偉人」と検索しても、出てくるのは毎回同じ顔ぶればかり…。

そんな風に感じていませんか?

実は、歴史の表舞台に出ることはなかったけれど、幕末や明治維新を陰で支えた“知られざる偉人”が鹿児島にはたくさんいます。

今回は、「歴史好きも唸る!鹿児島のマイナー偉人たちの激熱ストーリー」と題して、検索では見つからない「語りたくなる偉人エピソード」を厳選してご紹介。歴史好き必見の深掘り記事です!

あなたは知ってる?幕末を陰で支えた“裏西郷”中山尚之助の真実

「西郷隆盛の右腕」と聞いて、誰を思い浮かべますか?

大久保利通、小松帯刀…多くの名前が挙がる中、じつは“裏西郷”とも称される人物がいたことをご存知でしょうか?

その名は、中山尚之助(なかやま・なおのすけ)。

名前を初めて聞いたという方も多いかもしれませんが、彼は西郷隆盛と深い信頼関係で結ばれ、薩摩藩の動きを裏から支え続けたキーパーソンだったのです。

この記事では、中山尚之助という存在に焦点を当て、彼が果たした功績と、歴史の表舞台に立たなかった理由を深掘りしていきます。

鹿児島の歴史の奥深さを再発見する旅へ、どうぞご一緒に。

中山尚之助とは何者か?

中山尚之助は、幕末の薩摩藩に仕えた武士であり、外交交渉や情報収集に長けた実務家です。

一般的な歴史書にはあまり登場しませんが、彼の存在は当時の薩摩藩内では非常に重要でした。

西郷との関係性:影のブレーンとも言える存在

西郷隆盛は、情に厚く行動派として知られますが、実は裏で支える冷静な調整役が必要でした。

中山はそのブレーンとして、藩内外との連絡・調整を一手に担い、西郷の考えを具体的な「交渉」や「行動」に落とし込んでいったのです。

幕末の具体的な働き:外交交渉・軍資金調達など

とくに注目されるのが、長州藩との密かな交渉や、軍備調達の実務面での活躍です。

表に出てくることは少なくとも、資金の調整や武器の購入など、陰ながら薩摩の軍事力を下支えしていました。

彼が表に出なかった理由と評価の差

では、なぜ彼の名が歴史に残らなかったのでしょうか?

それは「裏方に徹した」姿勢と、あくまで“西郷のために”働いたという美学があったからと言われています。

当時の資料でも、中山は「功を他人に譲る人」として記録されています。

現代における再評価の動き

近年、地元鹿児島の歴史研究者や、幕末史に詳しい専門家の間で、中山尚之助の重要性が見直されているんです。

西郷隆盛を知るには、彼を支えた「影の参謀」にも注目することが欠かせませんね。

薩摩出身なのに官軍を裏切った!? “鹿児島の裏切者”の謎を解く

「薩摩出身でありながら、官軍側についた人物がいる」と聞くと、「裏切り者?」と感じるかもしれません。

しかし、その人物が日本の警察制度を築いた川路利良(かわじ としよし)だと知ると、その見方は大きく変わるはずです。

西南戦争では、西郷隆盛と袂を分かち、官軍側の中心として動いた川路利良。

西郷と親しかった彼が、なぜ西南戦争で“敵”となる選択をしたのか?

そこには単なる裏切りでは語れない、近代国家を志す者の苦悩と信念がありました。

この記事では、そんな“鹿児島の裏切者”と呼ばれた男の真実に迫ります。

裏切者とされた理由:西南戦争における選択

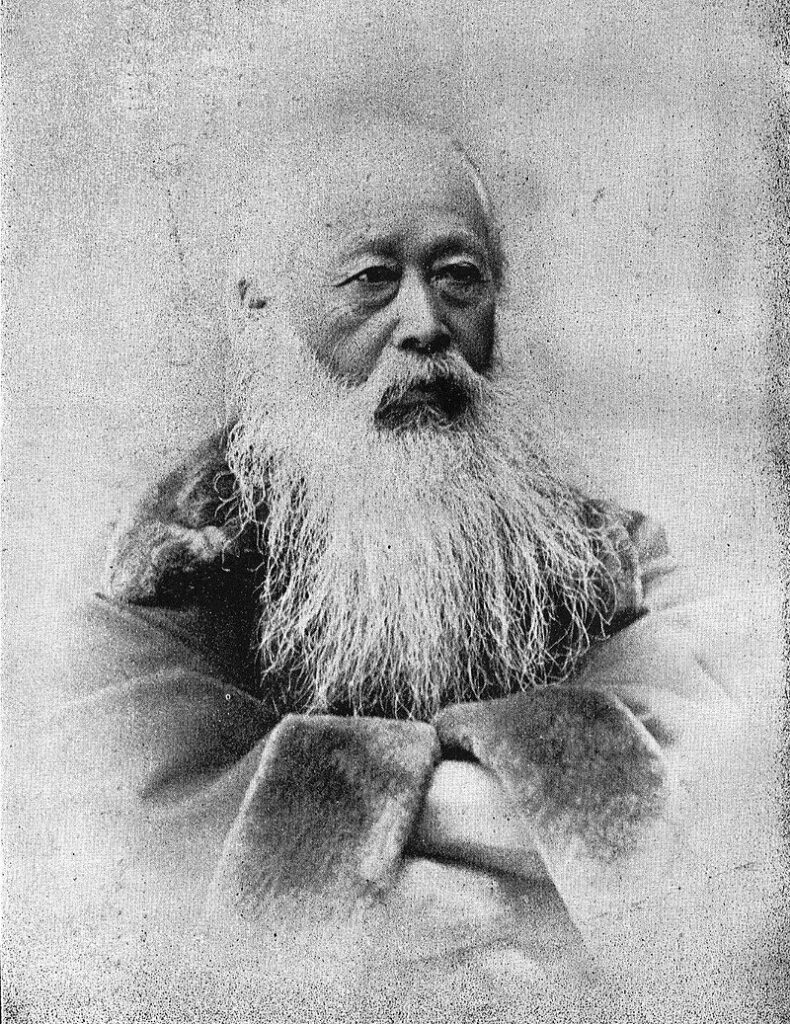

川路利良は、薩摩出身でありながら、明治政府の要職に就き、日本初の警察制度を築いたことで知られています。

しかし1877年の西南戦争では、旧友・西郷隆盛率いる士族反乱軍ではなく、政府軍として西郷と対峙することになります。

この選択が、一部の薩摩人たちから「裏切り」と受け止められたのです。

具体的な行動とその意図

川路は内務省警視局長として、戦局の中枢で官軍側を指揮しました。

西郷隆盛の人柄と理想を深く理解していたからこそ、あえて武力による士族の反乱には加担せず、「国の秩序」を守る道を選んだのです。

彼の選択は、混乱の中で国家のかたちを守るためのものでした。

当時の薩摩藩内の複雑な政治構造

当時の鹿児島(旧薩摩藩)は、西郷を慕う士族が多く、明治政府に不満を抱いていました。

一方で、川路のように中央政府の中で新体制づくりに関わる人々もいました。「郷土の恩義」と「国家の未来」の間で、激しい葛藤があったようです。

現代の視点から見るとどうか?

近代日本の治安と警察制度の礎を築いた川路利良の功績は、歴史的に極めて大きなものです。

かつて“裏切者”と呼ばれた彼も、今では「近代日本の創造者」の一人として再評価されつつあります。

史料でたどる真の姿とは?

川路自身の手紙や政府公文書には、彼の信念や苦悩が垣間見えます。

「西郷先生には恩があるが、私は国の未来を見て動く」と記された書簡は、彼の選択がいかに個人的な情よりも国の行く末を重視したものであったかを物語っています。

国を開いたのに忘れられた…小松帯刀の“悲劇のラスト”とは

「大政奉還の立役者」と聞けば、坂本龍馬や西郷隆盛の名前が浮かぶ方が多いかもしれません。

しかし、もう一人、その影で日本の歴史を大きく動かした人物がいます。

それが薩摩藩士・小松帯刀(こまつ たてわき)です。若くして藩政の中心に立ち、幕末の激動期に数々の政治的交渉を成功させた小松。

しかし、その功績にも関わらず、現代ではあまり知られていません。

なぜ彼の名は語られなくなったのか?そこには、早すぎる死と、その後の歴史の流れに飲み込まれた“悲劇”がありました。

この記事では、時代を先取りした小松帯刀の生涯と、彼が遺したものを丁寧にひも解いていきます。

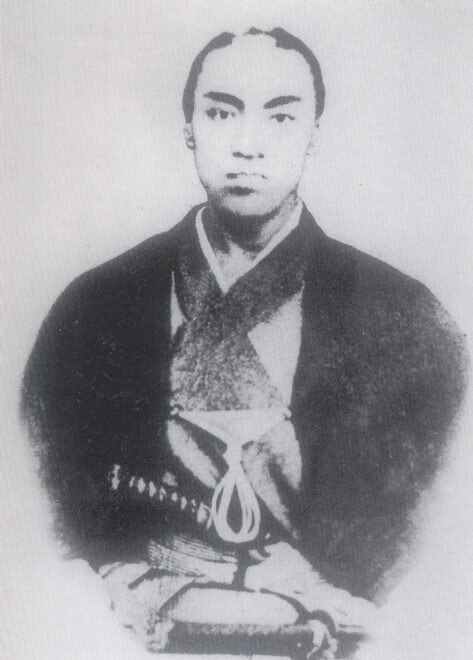

小松帯刀とは?若き薩摩のキーパーソン

1835年に生まれた小松帯刀は、わずか20代で薩摩藩の実質的な外交・政務の責任者となり、倒幕運動の先頭に立ちます。

彼は合理的かつ柔軟な思考の持ち主であり、薩摩藩の近代化政策にも深く関わっていました。

坂本龍馬と西郷隆盛を結びつけたキーマン

小松帯刀がいなければ、薩長同盟は成立していなかったかもしれません。

坂本龍馬や西郷隆盛と連携し、土佐や長州と薩摩の橋渡し役を担ったのが彼です。

表に立つことを避けながらも、まさに“影の推進者”として歴史の舞台裏を動かしました。

大政奉還を支えた裏方の功績

1867年の大政奉還では、徳川慶喜に対して政権返上を働きかけるなど、幕府側とも交渉を行いました。

政治的なリアリズムと対話のセンスに優れた彼は、無血革命を実現するために動いた人物の一人なのです。

なぜ歴史から忘れられたのか?

功績に反して、小松帯刀は1869年、わずか34歳で病没してしまいます。

西郷や大久保のように明治政府での活躍がないため、その後の「勝者による歴史」からは徐々に名前が消えていったのです。

近年の再評価と地元鹿児島での動き

近年、小松帯刀の再評価が進み、鹿児島市内には彼を偲ぶ銅像や資料館も整備されています。

「もう一人の維新の功労者」として、その存在がじわじわと注目され始めているのです。

知れば知るほど、「なぜもっと早く教えてくれなかったのか」と思うはずです。

「天才」と呼ばれた発明家・田中久重と薩摩の意外な接点

日本の発明王として知られる田中久重(たなか ひさしげ)。

からくり人形から電信機まで、多くの革新をもたらした「日本のエジソン」とも呼ばれる存在ですが、実はこの偉大な技術者と、薩摩との意外な接点があることをご存じでしょうか?

江戸から明治へと移り変わる激動の時代、薩摩藩は技術や人材を積極的に取り入れ、西洋化を進めていました。

その中で田中久重の発明は、薩摩の近代化に大きな影響を与えていたのです。

この記事では、田中久重と薩摩とのつながりを、あまり知られていない史実を交えてわかりやすくご紹介します。

田中久重とは?江戸の天才発明家

1799年に現在の福岡県で生まれた田中久重は、独学でからくり仕掛けを研究し、精巧な人形や時計を生み出しました。

後には「電信機」などの西洋技術も取り入れ、明治時代には工部省に招かれ、のちの東芝の前身「田中製造所」を創設するなど、日本の工業化を先導した人物です。

薩摩藩が注目した“田中の技術”

薩摩藩は早くから西洋技術の導入に積極的で、反射炉や蒸気船の建造にも挑戦していました。

その技術導入の過程で、田中久重の作る機械や構造に強い関心を示し、藩士が視察に赴いたという記録も残されています。

実際に薩摩で使われた技術とは?

田中の発明の中でも「万年時計」や「電信装置」などは、薩摩が国産化に向けて参考にしたとされる技術のひとつです。

また、彼の時計技術をもとに薩摩の職人たちが独自の工夫を凝らし、藩内で模倣製造を行った形跡もあります。

なぜあまり知られていないのか?

田中は薩摩藩出身ではないため、一般には「薩摩とのつながり」は大きく語られてきませんでした。

しかし、彼の技術が間接的に薩摩の近代化を後押ししていたことは、現代の研究でも注目されており、その功績は今こそ見直されるべきです。

未来へつなぐ技術の原点

田中久重の発明精神は、ただ便利なものを作るだけでなく、「日本をどう発展させるか」という志が込められていました。

その精神は、薩摩の「技術で国を変える」という気概と見事に共鳴していたのです。

技術と信念が交差した時代の物語に、ロマンを感じずにはいられませんね。

マニア歓喜!薩摩藩の「密偵」だった偉人のスパイ伝説

歴史ドラマや小説でも人気の高い「スパイ(密偵)」の存在。

しかし、実際に幕末の日本にもリアルな“諜報活動”を行っていた人物がいたことをご存じですか?

薩摩藩には、各地に密偵を送り込み、情報を収集していた「諜報ネットワーク」が存在しました。

その中でも、後に明治政府で活躍するある人物が、若き日に密偵として諜報活動をしていたという話は、まさにマニア必見の歴史ミステリー。

今回は、薩摩の密偵ネットワークの仕組みと、その中心にいた意外な偉人のスパイ伝説をご紹介します。

薩摩藩の密偵制度とは?

薩摩藩では、藩外の政治・軍事情報を収集するため、身分を偽って潜入する密偵を各地に配置していました。

彼らは「御用聞き」や「商人」に扮して行動し、長崎、江戸、京都など重要都市で活動していたのです。

密偵として活躍した意外な偉人:海江田信義(かいえだ のぶよし)

実は、のちに明治政府で要職を務める海江田信義も、若い頃は密偵活動に従事していたと伝えられています。

彼は京都で倒幕の動きを探り、情報を薩摩藩へ報告する重要な役割を担っていました。

情報戦を制する者が時代を動かす

薩摩藩は、情報力の高さで他藩より一歩リードしていました。

薩長同盟の前段階では、敵味方の動向を正確に把握していたことが、幕府へのプレッシャーにつながり、戦わずして優位に立つ要因にもなりました。

まさに「知は力」だったのです。

密偵はヒーロー?それとも裏方?

密偵たちは、命を賭して情報を集めていましたが、歴史の中ではその多くが無名のまま忘れ去られています。

しかし、彼らの活動がなければ、幕末の大きな転換期も別の形になっていたかもしれません。

海江田のような密偵経験者が、後に政治の中枢を担っていたという事実は、驚きと共に新たな見方を与えてくれます。

今こそ語るべき、影の立役者たち

密偵の活躍は、正面から語られることは少ないものの、歴史の流れを裏から支えた重要な要素です。

とくに薩摩藩のような情報戦略に長けた藩においては、その存在こそが維新成功のカギだったのかもしれません。

そんな“影のヒーロー”たちの物語に、歴史の奥深さを感じずにはいられませんよね。

まとめ

幕末から明治にかけて、日本の歴史を大きく動かしたのは、表舞台に立った英雄たちだけではありません。

中山尚之助のように裏方として西郷隆盛を支えた人物、官軍を裏切ったとされる異端の士。

小松帯刀のように功績に反して歴史から忘れられた若き天才、そして薩摩と技術革新を結びつけた田中久重、密偵として暗躍しながら国を動かした海江田信義。

これらの人物たちは、鹿児島の地で歴史を静かに、そして確かに前へと押し進めました。

彼らの存在は、決して大河ドラマで描かれる事はないかもしれません。

しかし、その生き様や功績を知れば知るほど、歴史の奥深さ、そして鹿児島という地のすごさが見えてきます。

この記事を通して、少しでも「鹿児島の偉人」とその魅力に興味を持っていただけたなら嬉しいです。

彼らの“静かな情熱”が、今の日本を築いた大きな力になったのだと、きっと感じていただけるはずです。

以上「【鹿児島人必見】歴史好きも唸る!鹿児島のマイナー偉人たちの激熱ストーリー」でした。

コメント